Der Politikwissenschaftler Jérémie Gagné arbeitet und forscht bei More in Common Deutschland zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Er ist außerdem Policy Fellow beim Progressiven Zentrum. Die in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA tätige NGO More in Common ist zusammen mit Climate Outreach Partner von klimafakten.de in dem Projekt "Über Klima reden".

Der Politikwissenschaftler Jérémie Gagné arbeitet und forscht bei More in Common Deutschland zum Thema gesellschaftlicher Zusammenhalt. Er ist außerdem Policy Fellow beim Progressiven Zentrum. Die in Deutschland, Frankreich, Großbritannien und den USA tätige NGO More in Common ist zusammen mit Climate Outreach Partner von klimafakten.de in dem Projekt "Über Klima reden".

Lange Zeit, etwa bis zu den Hitze- und Dürrejahren 2018 ff., litt die deutsche Klimadebatte unter einem sehr grundsätzlichen Problem: die empfundene Dringlichkeit fehlte bei vielen. Es ließ sich damals noch komfortabler als heute spekulieren, wie schlimm der Klimawandel denn nun wirklich würde, und für viele waren im Zweifel andere Themen politisch wichtiger.

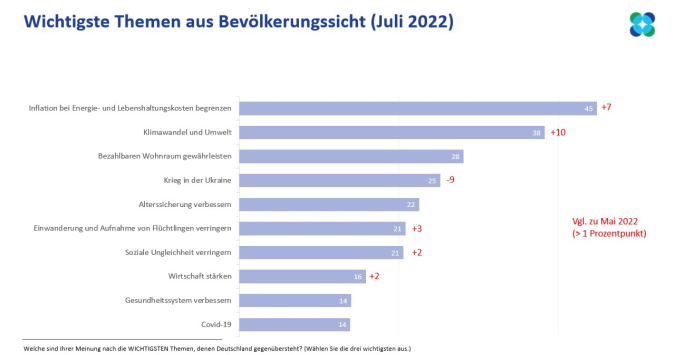

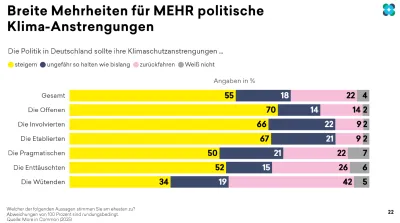

Inzwischen ist das so nicht mehr der Fall, denn mittlerweile lässt sich ein Problembewusstsein der allermeisten Menschen messen. Selbst in der derzeitigen Situation, angesichts massiver Preissteigerungen, Energieunsicherheit und einem Krieg in direkter Nachbarschaft, rangiert Klimaschutz – wie schon während der Corona-Pandemie – weiterhin auf den vordersten Plätzen der politischen Prioritäten der Bevölkerung (Rang zwei mit 38 Prozent im Juli 2022).

Umfragen zeigen: Klimawandel und Umwelt bleiben trotz Krieg und Inflation weiter oben auf der Liste der wichtigsten Themen

Doch das heißt nicht, dass der gesellschaftliche Klimaschutz ab sofort zum „Selbstläufer“ würde. Denn die breit geteilte Erkenntnis, dass eine massive Senkung der Emissionen grundsätzlich nötig wäre, bringt noch längst keine Einigkeit darüber, wie genau, wann und von wem diese Umstellung bewältigt werden soll. Diese Fragen bleiben gesellschaftliche Aushandlungssache. Dazu braucht es bei den Millionen von Beteiligten – neben der Bereitschaft zum konstruktiven Gespräch und zur Veränderung – vor allem eines: Vertrauen in die jeweils anderen. Gemeint ist insbesondere das Zutrauen, dass möglichst alle ihren Teil tun, es dabei gerecht zugeht und am Schluss gute Ergebnisse stehen. Ansonsten endet – man verzeihe den Vergleich – der Klimaschutz im selben Dilemma wie so viele WG-Küchen: Alle hätten es gerne ein bisschen sauberer, aber wirklich als erste oder erster anzupacken, derweil die anderen gefühlt noch Sauerei machen, ist ein undankbares Geschäft.

Das Problem ist eine „doppelte Vertrauenskrise“:

Viele Menschen misstrauen der Politik – aber auch ihren Mitmenschen

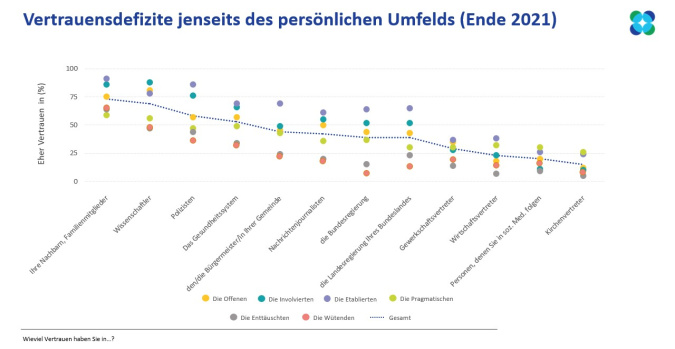

Nun mangelt es der deutschen Gesellschaft derzeit ausgerechnet an diesem gegenseitigen Ver- und Zutrauen – und zwar generell und themenunabhängig. Bei More in Common sprechen wir seit 2019 von der „doppelten Vertrauenskrise“. Einerseits misstrauen große Bevölkerungsteile der Politik und unseren zentralen Institutionen: So brachten im Dezember 2021 lediglich 39 Prozent der Menschen der Bundesregierung eher großes Vertrauen entgegen, den Nachrichtenjournalisten ebenfalls nur 43 Prozent. Und andererseits halten die Bürgerinnen und Bürger auch einander häufig für egoistisch. Sieben von zehn meinten im Mai 2022, dass sich die Menschen hierzulande in erster Linie um sich selbst kümmerten statt umeinander. Diese Grundskepsis erschwert die Zusammenarbeit bei gesellschaftlichen Großaufgaben wie der Bewältigung der Klimakrise.

Die Neigung zum Misstrauen erklärt auch (zum Teil), warum in Klimafragen so leicht Grabenkämpfe zwischen Gruppen bzw. Akteuren entbrennen können: Wo zum Beispiel bestimmte Bevölkerungssegmente kein Vertrauensverhältnis zum politischen System besitzen, blicken sie zwangsläufig skeptisch auf Klima-Vorschläge, die einerseits die eigenen Lebensgewohnheiten berühren (z.B. beim Essen, Autofahren, etc.), aber andererseits gefühlt von ganz weit weg herkommen, nämlich von „denen da oben“. So zeigen neue Forschungsdaten von More in Common aus verschiedenen europäischen Ländern, dass vor allem jene Bevölkerungsteile weit von der Klimathematik entfernt stehen und ggf. ganz an ihr zweifeln, die insgesamt die schwächsten Vertrauensbande zum politischen System aufweisen. Ganz nach der Devise: „Kann ich denn etwas annehmen, das von diesen Eliten behauptet wird?“

Nachbarn, Familie und Wissenschaftler genießen das höchste Vertrauen, Kirchenvertreter am wenigsten

Aber das ist im Grunde nur der Extremfall. Genauso relevant ist eben, dass viele Bürger:innen der Klimathematik eigentlich zugewandt sind, aber schlicht nicht darauf vertrauen, dass etwas Anständiges dabei herumkommt. In Deutschland finden breite Mehrheiten, dass Politik, Unternehmen und Mitmenschen nicht ausreichend für den Klimaschutz tun (66, 70 bzw. 58 Prozent im Jahr 2021). Vor diesem psychologischen Hintergrund fühlen sich die Einzelnen in ihrer Rolle als klimaschützende Verbraucherinnen häufig hilflos und überfordert, weil subjektiv allein. Kommt dann noch das Gefühl hinzu, dass auch auf globaler Ebene die Klimaschutz-Anstrengungen eher scheitern (64 Prozent im Dezember 2021), befördert dies Resignation.

Eine der explosivsten Debatten überhaupt: „Warum soll ich

etwas aufgeben/zahlen/leisten, solange XY weitermacht wie bisher…“

Etwaige Gerechtigkeitskonflikte in Klimafragen sollte man zudem bewusst vor dem Hintergrund dieses gigantischen Kooperationsdilemmas verstehen: Die Frage, warum „ich etwas aufgeben/zahlen/leisten soll, solange XY weitermacht wie bisher…“ ist wohl mit die explosivste der Debatte. Stichwort: Vielflieger aus Berlin vs. Bratwurstliebhaberin aus einer thüringischen Kleinstadt. Wer verzichtet zuerst?

Hinzu kommt neuerdings die Inflation. Die beträchtlichen Preissteigerungen lösen bei vielen Menschen Verunsicherung aus, Existenzängste breiten sich aus. Im Juli dieses Jahres befürchteten 51 Prozent der Befragten, „innerhalb der deutschen Gesellschaft abzurutschen“. 88 Prozent sorgten sich, was die Inflation für sie persönlich bedeuten werde. In dieser Gemengelage liegen die Nerven zunehmend blank. Debatten darum, wer für den Klimaschutz wieviel schultert bzw. schultern sollte, können schnell eine unangenehme Schlagseite bekommen.

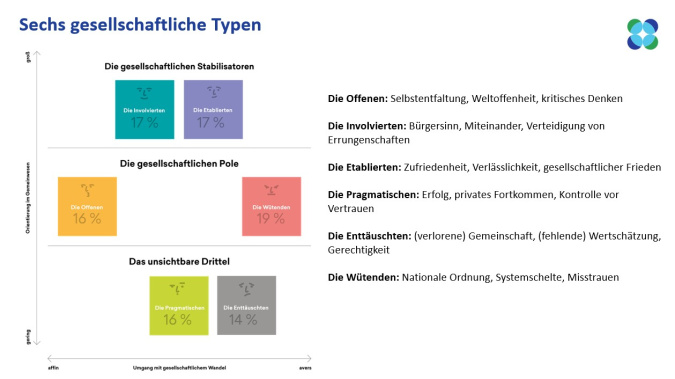

Deshalb tun gezielte Anstrengungen der beteiligten politischen, wirtschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Akteure not, um das Vertrauensmoment im gesellschaftlichen Klimagespräch zu stärken. Zum einen geht es darum, all denen, die selbst einen Beitrag leisten wollen, zu demonstrieren, dass gemeinschaftliches Handeln erfolgreich sein kann. Und zum anderen darum, besser als bislang diejenigen Bevölkerungsteile zu erreichen, die sich im Vergleich zu anderen schlechter eingebunden, weniger vertreten fühlen und deshalb misstrauischer sind. More in Common bezeichnet diese Gruppen u.a. als „Unsichtbares Drittel“, weil sie bislang in zentralen gesellschaftlichen Debatten nicht ausreichend vorkommen.

Das unsichtbare Drittel kommt in wichtigen gesellschaftlichen Debatten kaum vor

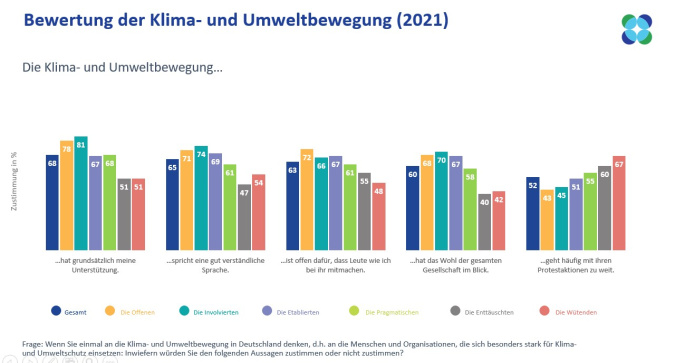

Deshalb sollten insbesondere für Klima-Akteure glaubhaft zeigen, dass man sich als Bündnispartner der Bevölkerung in ihrer ganzen Breite versteht – und nicht (wie es beispielsweise manche Boulevardmedien nur allzu gern insinuieren) als deren Gegner, die an Bevormundung interessiert seien. Im Jahr 2021 meinten nämlich nur 40 Prozent des von uns identifizierten, „unsichtbaren“ Segments der Enttäuschten, dass „die Klimabewegung das Wohl der gesamten Gesellschaft im Blick“ habe. Bei besser eingebundenen Bevölkerungsteilen sagten dies hingegen bis zu 70 Prozent – ein Riesenunterschied!

Wie kann eine solche Vertrauensarbeit konkret aussehen? Im Folgenden sieben Vorschläge:

1. Allianzen mit „Alltagshelden“ schmieden: Aus unserer Forschung wissen wir, dass Menschen in Deutschland Nähe vor allem gegenüber Personengruppen und Einrichtungen empfinden, die sie als alltagsnahe Leistungsträgerinnen einstufen und deren Beitrag zum Gemeinwohl unmittelbar einsichtig ist. Von den folgenden Menschen und Organisationen zum Beispiel denken breite Mehrheiten, dass sie Deutschland „zu einem besseren Ort machen“: Landwirte (64 Prozent), Sportvereine (59 Prozent) oder Wohlfahrtsverbände (59 Prozent). Die soliden Vertrauensbrücken zu derlei Institutionen sind zwar nichts Neues, es lohnt aber, sie sich mit Blick aufs Klimathema ins Gedächtnis zu rufen. So kann man neue und vor allem breitere Akteurs- und Botschafterallianzen zu schmieden, die auch Menschen fernab der Klimabewegung erreichen. Bei der Auswahl der Partnerinnen sind die Möglichkeiten unbegrenzt, ist das Klimathema doch zu so vielen unterschiedlichen Teilbereichen der Zivilgesellschaft vor Ort anschlussfähig: ins Blaue hinein seien Kleingartenvereine, Religionsgruppen oder (unmittelbar einsichtig in Waldbrand- oder Flutzeiten) Feuerwehren, THW und Rettungsdienste genannt.

2. Bei Aktionen und Botschaften falsche Antagonismen vermeiden, z.B. zwischen Klima-Jugend und Arbeitnehmerschaft: Eine große Gefahr für die deutsche Klimadebatte besteht wohl darin, dass kulturelle Konflikte hochkochen (oder von interessierter Seite hochgekocht werden), weil sich Menschen in ihrem Selbstbild bedrängt fühlen: etwa, wenn sie sich als autofahrende Klimasünderinnen und -sünder attackiert fühlen, bloß weil sie als abhängig Beschäftigte morgens zu ihrem Arbeitsplatz pendeln. Daher sollten Klima-Akteure bei ihren Botschaften und Aktionen stets bedenken, welche unterschwellige Wertung sie womöglich für Zielgruppen aus der Mitte der Gesellschaft transportieren. Also: Kann eine Aktion vorrangig als (pointiertes) Gesprächsangebot bzw. als Denkanstoß verstanden werden – oder überwiegt doch das Risiko, dass bedeutende Bevölkerungsteile sie als „Kampfansage“ werten, gar als feindselig,? (Diese Abwägung ist und bleibt eine Gratwanderung mit guten Argumenten auf allen Seiten, die man an etwaigen Blockade-Aktionen sehr gut durchdeklinieren kann.) Gerade misstrauische Bevölkerungsgruppen wie das „Unsichtbare Drittel“ können mit rigider Ablehnung und Gesprächsunlust auf etwas reagieren, das von aktivistischer Seite vorrangig als „konstruktive Provokation“ gemeint war. Es gilt jedenfalls, die richtige Balance zwischen zugespitzten Kampagnen und konzilianteren Angeboten zu halten.

Die Klima- und Umweltbewegung kann auf grundsätzliche Unterstützung quer durch die Gesellschaft bauen

3. Neuen Zielgruppen zunächst zuhören und deren Werte nachvollziehen, um darauf ein Gespräch auf Augenhöhe gründen: Unsere Forschungsgespräche haben gezeigt, dass man mit allen, wohlgemerkt: allen Bevölkerungsteilen absolut konstruktiv über Klimafragen reden kann, und zwar dann, wenn sich Menschen gehört fühlen und eine vertrauensvolle Atmosphäre entsteht. Deshalb gehen Ansätze in die richtige Richtung, die auf das bessere Verständnis bislang wenig erreichter Bevölkerungsteile abzielen – und zwar entlang der Frage, was Menschen eigentlich wollen: Welche Grundsätze sind ihnen in der (Klima-)Politik wichtig, welche Werte bringen sie in die Debatte mit? Zum Beispiel sind für die Zukunftsgestaltung den meisten in Deutschland Fragen der kollektiven Absicherung (z.B. Bekämpfung prekärer Arbeits- und Lebensbedingungen und exzessiver Ungleichheit) und der innergesellschaftlichen Wertschätzung wichtig. Diese zentralen Bedürfnisse sollten mit der Klimadebatte verbunden werden – in einem Gespräch auf Augenhöhe darüber, wie dieses Land sein soll. Je mehr gemeinsame Zielstellungen besprochen werden, desto weniger Zeit bleibt nämlich für polarisierende Wir-gegen-die-Debatten, bei denen es hauptsächlich darum geht, „wogegen“ eine bestimmte Bevölkerungsgruppe ist. (Im gemeinsamen Projekt „Übers Klima reden“ gehen Climate Outreach, klimafakten.de und More in Common der Frage nach, wie die Klimadebatte in Deutschland mehr Menschen erreichen kann.)

4. Beitragsgerechtigkeit beim gemeinsamen Klimaschutz einfordern, insbesondere im Hinblick auf „große Akteure“: Viele Menschen in Deutschland haben ganz allgemein das Gefühl, dass es in unserem Land ungerecht zugeht. Im Dezember 2021 meinten 71 Prozent, das System sei zugunsten der „Wohlhabenden und Einflussreichen“ verzerrt; und im Inflationsjahr 2022 empfinden sogar 74 Prozent die deutsche Gesellschaft als eher ungerecht. Insbesondere der Eindruck, dass Lobbyismus überhandnimmt und „große“ Akteure bei Themen wie dem Klimaschutz nicht ihren angemessenen Beitrag leisten müssen, ist in unseren Forschungsgesprächen quasi allgegenwärtig. Um vertrauensfördernd zu wirken, sollte Klimakommunikation deshalb sensibel für derlei Gerechtigkeitsaspekte sein und darauf pochen, dass Klimaschutz ein gesamtgesellschaftliches Projekt darstellt, zu dem alle ihren Beitrag leisten.

5. Kollektive Lösungsansätze priorisieren, destruktive Lebensstildebatten vermeiden: Viele Menschen in Deutschland fühlen sich vereinzelt – und auch in Klimaschutzfragen auf sich allein gestellt. Deshalb tun in der Klimakommunikation verbindliche Ansätze not, die systematisch auf zweierlei bauen: Dass das Gemeinwesen einerseits über transparente Regeln sicherstellt, dass alle ihren Teil tun (s. oben). Und dass andererseits die dafür nötigen kollektiven Infrastrukturen und Anreize bereitgestellt werden (zum Beispiel Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel ). Umgekehrt sollten exzessive Lebensstildebatten vermieden werden, denn die bleiben in der Regel nicht lange konstruktiv. Im gefühlt angespannten Debattenklima wollen die allermeisten sich nicht entlang ihrer privaten Präferenzen öffentlich vergleichen (lassen). Mit anderen Worten: Eine Diskussion über neue Stadtbusse wirkt im Zweifel vertrauensbildender und weniger polarisierend als eine über die Frage, wer zuhause was isst und was nicht.

6. Klimapolitik schon im Hier und Heute „positiv wenden“: Bei vielen hat sich über die Jahre die intuitive Annahme verfestigt, dass Klima- und Umweltpolitik vor allem eine Geschichte von Verlusten und Verzichten erzählt. So fürchten in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern mehr Menschen, dass Klimaschutzmaßnahmen für sie selbst vor allem Nachteile haben werden (Deutschland: 30 Prozent, Großbritannien 17 und Italien 11 Prozent). Dadurch tun sich viele mit der „Vorfreude“ auf Klimapolitik schwer. Das gilt insbesondere in Krisenzeiten wie den derzeitigen, in denen laut unserer Forschung 99 Prozent (!) der Befragten Inflationseffekte im Geldbeutel spüren. Deshalb ist eine Kernfrage, die Klimaakteure beantworten sollten, um Vertrauen aufzubauen: Wie kann Klimapolitik schon im Hier und Heute unsere Gesellschaft bereichern, während sie gleichzeitig unsere langfristigen Lebensgrundlagen schützt? Welche neuen gesellschaftlichen Güter und Besitzstände (ja, Besitzstände) gewinnen wir mit ihr? Inwiefern macht sie unser Land sicherer, gerechter und lebenswerter?

7. Nicht nur über „Transformation“, sondern vor allem über konkrete Verbesserungen sprechen: Die Menschen in Deutschland haben zuletzt mehrere Krisen erlebt. Während sich die meisten der Notwendigkeit einer ökologischen Erneuerung durchaus bewusst sind, besteht bei vielen von ihnen zugleich eine (nachvollziehbare) Erschöpfung – 84 Prozent wollten im Dezember 2021 in erster Linie ihr normales Leben zurück. Die wenigsten denken deshalb auf eigene Faust in „transformativen“ Kategorien über die Zukunft nach. Eine Rhetorik, die zu sehr der Devise „Alles muss ganz anders werden“ folgt, kann deshalb insbesondere nicht-progressive Bevölkerungsteile abschrecken. Zum Misstrauen ist es dann nicht mehr weit. Das heißt aber nicht, dass die Leute keine Veränderung wollen; nur macht der Ton die Musik. So fordern die Menschen, wenn man sie fragt, (zeitlose) Prinzipien ein, die im Land (wieder) gelten sollen: gerechte, sichere, solidarische und eben auch umweltfreundliche Verhältnisse. Deshalb tut es der Klimadebatte gut, nicht nur in stark progressiv konnotierten Begriffen darüber zu sprechen, wie wichtig Wandel ist, sondern auch darüber, was konkret besser werden sollte.

Gesellschaftliches Vertrauen lebt letztlich von gefühlter Nähe, vom Sich-gehört-und-sich-gesehen-Fühlen, und vom Zutrauen, dass die Gegenseite es gut und ernst meint. Wenn es gelingt, die gesellschaftliche Debatte zu Klimathemen zu erweitern, indem neue Stimmen zu Wort kommen, viele Perspektiven einfließen, der Ton sich an gemeinsamen Zielvorstellungen orientiert und Verbindlichkeit gewährleistet wird, dann gewinnen wir dabei viel für unsere gemeinsame Handlungsfähigkeit. Und von dieser brauchen wir zur Bewältigung der Klimakrise reichlich.