Derzeit wird – von der Öffentlichkeit noch weitgehend unbemerkt – in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine Frage diskutiert: Sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim weltweiten March for Science am 22. April gegen die (Wissenschafts- und Klima-) Politik Donald Trumps aufbegehren und für die Freiheit von Forschung und Wissenschaft marschieren? Anlass gäbe es genug, denn nicht nur Trumps Dekrete haben Folgen für die Wissenschaft - auch Länder wie die Türkei oder andere Staaten reihen sich aktuell in die Liste derer ein, die zum Teil schon seit Jahren und Jahrzehnten die Freiheit der Forschung einschränken und/oder Wissenschaftler instrumentalisieren.

Derzeit wird – von der Öffentlichkeit noch weitgehend unbemerkt – in der wissenschaftlichen Gemeinschaft eine Frage diskutiert: Sollen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler beim weltweiten March for Science am 22. April gegen die (Wissenschafts- und Klima-) Politik Donald Trumps aufbegehren und für die Freiheit von Forschung und Wissenschaft marschieren? Anlass gäbe es genug, denn nicht nur Trumps Dekrete haben Folgen für die Wissenschaft - auch Länder wie die Türkei oder andere Staaten reihen sich aktuell in die Liste derer ein, die zum Teil schon seit Jahren und Jahrzehnten die Freiheit der Forschung einschränken und/oder Wissenschaftler instrumentalisieren.

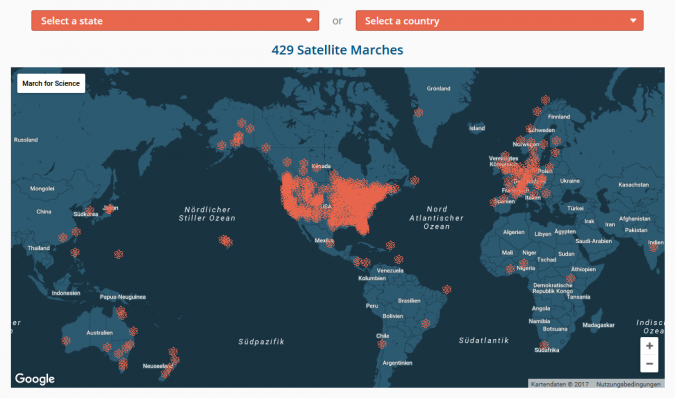

Von den derzeit für den "Tag der Erde" am 22. April weltweit angekündigten 429 Wissenschaftsmärschen entfallen allein 317 auf die USA. Demgegenüber gibt es Regionen und Länder, in denen keine einzige Veranstaltung angekündigt ist. Dazu gehören viele Staaten in Afrika und Südamerika (nur Nigeria, Ghana, Uganda und Südafrika sowie Brasilien und Chile sind bislang dabei), aber auch Russland, China (nur Honkong!) und die Türkei.

Die Stimmung in Deutschland ist, soweit sie überhaupt in den klassischen oder den sozialen Medien wahrgenommen werden kann, zurückhaltend motivierend. Zwar unterstützen viele renommierte Institutionen und Verbände sowie einzelne Wissenschaftler die Aktion, aber konkret sind derzeit erst in rund einem Dutzend deutschen Städten (darunter Berlin, Bonn und Köln, Dresden, Frankfurt/M. und Göttingen, Hamburg, Heidelberg und Leipzig, München, Stuttgart und Greifswald) Aktionen geplant. Auf den Facebook-Seiten, über die die Mobilisierung läuft, finden sich bis dato zwischen einem und fast 700 Interessierte und 20 bis 400 angemeldete Teilnehmer. Dies sind Zahlen, die nicht für eine große Bewegung in Deutschland sprechen – aber es ist ja auch noch ein wenig Zeit.

Zeit, in der Wissenschaftler, aber auch alle anderen Bürger, das Für und Wider einer öffentlichen Demonstration abwägen können. Gerade wegen der herausragenden Bedeutung der Wissenschaft in der Klimapolitik sollen der Diskurs und dessen verschiedene Positionen daher an dieser Stelle nachgezeichnet werden.

Diskursstrang 1: Wissenschaft und Politik als strikt getrennte Sphären

PRO: In vielen Ländern dieser Welt sind nicht nur die Wissenschaftsfreiheit, sondern auch die Freiräume für Meinungsäußerung, Versammlungen u.a. stark eingeschränkt. In anderen, die sich zwar als Demokratien verstehen, reduzieren einzelne Gesetze und Maßnahmen – wie aktuell die in den USA oder auch in der Türkei – diese Freiheiten: Forscher aus sechs muslimischen Staaten sollen nach den Vorstellungen Trumps nicht in die USA einreisen können. Trump will wohl nicht offiziell aus dem Pariser Klimaabkommen aussteigen, aber er wird die Ausgaben für Umwelt- und Klimaforschung voraussichtlich erheblich kürzen. In einer globalisierten Welt haben solche Einzelentscheidungen erhebliche Effekte auf alle anderen Staaten – sie sind sozusagen eine Einladung an autoritäre Regime, unbequeme Wissenschaft an den Rand zu drängen. Deshalb gilt es, Position zu beziehen und sich gleichzeitig solidarisch zu zeigen mit denjenigen, die unter diesen Veränderungen leiden.

KONTRA: Lässt sich die Wissenschaft dadurch von Politik, gleich welcher Couleur, vereinnahmen oder gar instrumentalisieren? Wissenschaft und Politik – so die systemtheoretische, idealtypische Vorstellung – sind zwei voneinander unabhängig agierende Systeme. Politik in Demokratien muss Kompromisse zwischen gesellschaftlichen Gruppen und Interessen finden und gehorcht dem Prinzip des Machthabens; Wissenschaft hingegen ist auf der Suche nach der problemlösenden Wahrheit und wendet dafür erprobte Theorien und Methoden an, die sie gleichzeitig weiterentwickelt – eine Durchsetzung wissenschaftlicher Erkenntnis mittels politischer Macht ist nicht vorgesehen.

Indes: So autark und autonom funktionieren die beiden Systeme Politik und Wissenschaft in der modernen, globalen Weltgesellschaft nicht (mehr). Auch die Wissenschaft ist in erheblichem Maße auf die Legitimation und vor allem die Finanzierung seitens der Politik (aber auch der Wirtschaft) angewiesen. Hier werden Investitionen unter anderem über die Festsetzung der Wertigkeit einzelner Forschungsfelder zugewiesen. Eine Klimaforschung ohne (politische) Legitimation und Wahrnehmung und ohne (finanzielle) Ressourcen kann ihren Zweck also nicht erfüllen. Gerade in dieser Situation sollten Wissenschaftler als Repräsentanten des Systems die Distanz zur Politik, gleichgültig welcher Richtung, wahren und ihre Autonomie sichern.

Diskursstrang 2: Sichtbarkeit von Wissenschaft in öffentlichen Debatten

PRO: Das Verharren im Elfenbeinturm ist der stereotype Vorwurf, der Wissenschaftlern wieder gemacht werden kann und wird. Seit Jahren sind sie aufgefordert, ihre wissenschaftlichen Projekte und vor allem die Ergebnisse an die Öffentlichkeit zu transferieren – was sie inzwischen zum großen Teil tun. Beispielsweise wird der Bericht des Weltklimarates (IPCC) in den vergangenen Jahren professionell kommuniziert. Aber es kann nicht nur um das gehen, was Wissenschaft produziert, sondern es müssen auch die Bedingungen im Fokus stehen. Wissenschaft braucht Unabhängigkeit und Ressourcen. Das Verhältnis darf nicht auf Kosten der Forschung und einseitig zugunsten politischer Einzelinteressen gestaltet werden.

KONTRA: Wissenschaftler sollten dies aber nicht in spektakulären Aktionen auf der Straße vermitteln – sondern in Bildungseinrichtungen, Kirchen, anderen Institutionen oder auch privat intensiv für ihre Position werben. Dabei sollte es mehr um die Inhalte als um ein spektakuläres Auftreten gehen. Die Bürger müssen verstehen, was Wissenschaftler tun. Das wird allerdings nicht durch öffentliche Protestmärsche erreicht. Wissenschaftler begäben sich damit auf eine Stufe mit anderen sozialen Bewegungen, für die öffentliche Demonstrationen durchaus zielführend sein können. Und sie liefen damit Gefahr, in eine bestimmte gesellschaftspolitische Ecke gedrängt zu werden.

Diskursstrang 3: Dringlichkeit und Distanz

PRO: Forscher sind ja ohnehin nicht immer die herbeigesehnten Problemlöser im allseits als positiv interpretierten Sinne. Im Gegenteil: Gerade zum Thema Klimawandel sind sie Überbringer schlechter Nachrichten und Mahner für unbequemes und unpopuläres Handeln. Selbstverständlich können sie keiner Regierung vorschreiben, wie diese zu entscheiden hat. Aber Wissenschaft würde ad absurdum geführt, würde sie nur mit Blick auf schnell erreichbare Ziele handeln. Und das prioritäre Handlungsmotiv kann nicht sein, sich bei Politikern anzubiedern. Das könnte als Opportunismus missverstanden werden.

KONTRA: Es geht nicht um Opportunismus. Aber viele Forscher in der ganzen Welt haben schlechte Erfahrungen mit dem Diktat des Populären gemacht. Die Gegenstände, mit denen sich die Forschenden beschäftigen, sind zu komplex, um sie mal eben schnell und pointiert zu präsentieren. Die Fakten sind nicht einfach in einem Schwarz-Weiß-Schema darstellbar. Wissenschaft braucht Zeit. Und Wissenschaftler brauchen gute Gelegenheiten, um Zuhörer bzw. Ansprechpartner in Politik und Wirtschaft zu finden, damit sie diese kontinuierlich und dauerhaft von wissenschaftlichen Erkenntnissen überzeugen können. Mit den Marches for Science läuft die Wissenschaft Gefahr, zu reduzieren, zu trivialisieren und damit eine völlig gegenteilige Wirkung zu erzielen.

Wer hat oder wie viele haben das letzte Wort? Am Abend des 22. April ist darauf eine Antwort möglich.

Beatrice Dernbach lehrt und forscht als Professorin in Nürnberg

an der Technischen Hochschule Georg Simon Ohm im Studiengang Technikjournalismus/Technik-PR