Es ist das Thema, das im Bundestagswahlkampf bisher eine der wenigen inhaltlichen Debatten ausgelöst hat: die Bepreisung von CO2. Die Ökonomie sieht darin nahezu einhellig das wichtigste Instrument im Kampf gegen den Klimawandel. Die Logik dabei ist einfach: Wer das klimaschädliche Kohlendioxid ausstoßen will, muss dafür einen Preis zahlen. Dadurch verteuern sich CO2-intensive Technologien wie etwa Benzin-oder Dieselmotoren, Gas- oder Ölheizungen gegenüber emissionsfreien oder -armen Technologien – was einen Anreiz schafft, auf klimaschonende Alternativen umzusteigen.

Autos wie dieses zu fahren, würde bei einer CO2-Bepreisung teurer ...

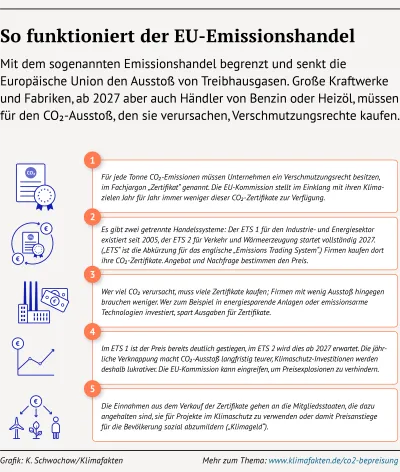

Das Modell der CO2-Bepreisung zielt letztlich also darauf, Abermillionen von Konsum- und Investitionsentscheidungen von Unternehmen jeglicher Größe, aber auch von Verbraucherinnen und Verbrauchern zu beeinflussen und in eine andere, weniger klimaschädliche Richtung zu lenken. Ein weiterer Aspekt: Da es sich bei der CO2-Bepreisung (je nach konkreter Ausgestaltung) letztlich um eine Art Steuer handelt, sind damit auch staatliche Einnahmen verbunden. Diese können beispielsweise direkt für staatliche Klimaschutzinvestitionen genutzt werden. Sie können aber auch ganz oder teilweise an die Bürgerinnen und Bürger zurückgegeben werden – schließlich stehen im Vordergrund der Maßnahme ja nicht die Staatsfinanzen, sondern das Ziel, den Ausstoß von CO2 teurer und damit unattraktiv zu machen.

Soweit die glänzend funktionierende ökonomische Theorie. Doch wird von den Konsumenten das Instrument überhaupt so verstanden, wie von Ökonominnen und Politikberatern gedacht? Wie sehen sich Verbraucherinnen und Verbraucher von einer CO2-Bepreisung betroffen? Und vor allem: Verstehen sie steigende Öl- und Gaspreise als Signal und Anreiz, um auch größere, mittelfristig zu planende Hebel in Gang zu setzen, beispielsweise die Sanierung des Eigenheims? Dieser Frage ging kürzlich ein Forschungsteam um die Umweltpsychologin Ellen Matthies in einer Fokusgruppen-Analyse nach.

Konkurrierende Modelle für die CO2-Bepreisung

Hierbei ging es auch um die im Wahlkampf heftig thematisierte Frage der Fairness und der sozialen Gerechtigkeit. Schließlich führt ein CO2-Preis zunächst einmal dazu, dass etwa der Liter Benzin für alle teurer wird – egal ob es sich um die Porsche-Fahrerin oder den Supermarkt-Kassierer handelt. Und eine Preissteigerung schmerzt Menschen mit niedrigem Einkommen natürlich stärker. In der Ökonomie ist hier von einer regressiven Wirkung der Besteuerung die Rede, anders als beispielsweise bei den progressiv gestalteten, vom Einkommen abhängigen Einkommenssteuersätzen. Es stellt sich also die Frage: Wie schafft man einen sozialen Ausgleich, damit Menschen mit geringen Einkommen nicht einen unverhältnismäßig hohen Anteil der CO2-Kosten tragen?

Solche Fragen diskutierten die Forscherinnen in zwei Fokusgruppen anhand des CO2-Bepreisungsmodells der Bundesregierung sowie des sogenannten Edenhofer-Modells. Dabei ging es auch darum herauszufinden, welche Argumente einer CO2-Bepreisung bei Bürgerinnen und Bürgern eine Rolle spielen und wie sie die Rückverteilung über eine sogenannte Klima-Dividende wahrnehmen.

Das CO2-Bepreisungsmodell der Bundesregierung sieht vor, die höheren CO2-Kosten mit Entlastungen an anderen Stellen auszugleichen. Konkret sollen etwa Strom günstiger, die Entfernungspauschale für Fernpendler erhöht und das Wohngeld angehoben werden. Das Edenhofer-Modell wurde von einem Team des Berliner Klimaforschungsinstituts MCC (Mercator Research Institute on Global Commons and Climate Change) und des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) unter der Leitung von Otmar Edenhofer entwickelt. Dieses Modell arbeitet mit einer sogenannten Klima-Dividende.

Klima-Dividende schwer kommunizierbar

Bei der Klima-Dividende handelt es sich um eine Pro-Kopf-Ausschüttung von Einnahmen aus der CO2-Bepreisung. Hierbei bekämen Menschen dieselbe Summe vom Staat ausgezahlt, egal ob sie viel verdienen oder wenig. Eine solche Ausschüttung würde jemand mit niedrigem Einkommen natürlich stärker spüren – und ein gewünschter Effekt wäre auch, dass sich jede Person quasi einen Grundbedarf an CO2-Emissionen leisten kann, also dafür das Geld vom Staat bekäme. Soziale Härtefälle würden dabei berücksichtigt. Dazu gehören beispielsweise Mieter:innen, die ihr Heizungssystem nicht ändern können oder Menschen im ländlichen Raum, die längere Wege zur Arbeit zurücklegen müssen.

Ein interessantes Ergebnis der Fokusgruppen war nun, dass das Gesamtpaket aus CO2-Bepreisung plus Rückverteilung offenbar nur unzureichend verstanden wird. Die Teilnehmer:innen der Studie verstanden zwar die steuernde Wirkung des CO2-Preises gut, so Ellen Matthies, Umweltpsychologin an der Universität Magdeburg, die die Studie konzipiert hat. Doch dass die damit erzielten Einnahmen mit einer Klimadividende wieder rückverteilt werden sollen, werde erst einmal als Widerspruch zur beabsichtigten Lenkungswirkung begriffen. „Es sei denn“, erklärt Matthies, „es wird verstanden, dass die Rückverteilung pro Kopf und unabhängig vom CO2-Konsum erfolgt.“ Doch sogar die in einer Fokusgruppe befragten Expert:innen hatten hier Verständnisschwierigkeiten.

Offenbar könne der Begriff der „Klimadividende“ diesen Zusammenhang nicht transportieren und möglicherweise wäre deshalb der Begriff „Bürgergeld“ besser gewählt. „Man könnte auch von Kompensationsbudget sprechen“ sagt Matthies, „durch das eine bestimmte, für alle Bürger:innen gleiche Menge an CO2 vom höheren Preis freigestellt wird.“ Das heißt, wer nur das Durchschnittsbudget nutze, tue das nach der Preisreform ohne zusätzliche Belastung, wer hingegen mehr als das Standardbudget verbrauche, der zahle praktisch den neuen vollen CO2-Preis.

... ebenso der extrem klimaschädliche Verkehrsträger Flugzeug.

Grischa Perino, Professor für Ökologische Ökonomie an der Universität Hamburg, hat sich die Matthies-Studie angeschaut. Als Co-Autor einer kürzlich veröffentlichten, großangelegten Studie zur gesellschaftlichen Umsetzbarkeit von Klimaschutz, hat er sich ebenfalls mit sozialen Faktoren befasst. Perino teilt die Einschätzung von Matthies, dass der Begriff der Klimadividende erklärungsbedürftig sei: „Die Leute müssen die Auszahlungen einer Klimadividende in Verbindung mit gestiegenen Benzinpreisen sehen – dass die meisten mehr bekommen, als sie ausgeben. Geringverdiener zahlen ja weniger ein als jemand mit einem Porsche in der Garage, bekommen aber genau den gleichen Betrag ausgezahlt.“

Wie Matthies sieht auch Perino, dass beim Design des CO2-Preismodells mit Blick auf die Verteilungswirkung psychologische wie objektive Hemmnisse berücksichtigt werden müssen. Wichtig sei, im Auge zu behalten, was passieren muss, damit das Preisinstrument überhaupt beschlossen werden kann. Für den Wissenschaftler ist klar: „Es muss ein Maßnahmenpaket sein, dass die einzelnen nicht in Schwierigkeiten bringt und keine gesellschaftlichen Verwerfungen verursacht.“ Nicht der CO2-Preis an sich sei ein Problem, sondern ein CO2-Preis ohne flankierende Maßnahmen, die Fragen der sozialen Gerechtigkeit adressieren.

Investitionen sind wirksamer

Die Studie stellt überdies die Bedeutung von Investitionen heraus. Auch dies ist ein zentraler Effekt eines steigenden CO2-Preises: Auf steigende Benzinpreise etwa kann man ja reagieren. Beispielsweise durch weniger Autofahrten (wobei dies für Stadtbewohner mit gutem Nahverkehrsangebot leichter ist als für Pendler:innen auf dem Land) Eine andere Möglichkeit sind investive Maßnahmen. Im Klartext: Die Anschaffung eines Elektroautos oder auch nur eines verbrauchsgünstigeren Fahrzeugs. So kann man sich gegen steigende Benzinpreise gewissermaßen immunisieren.

Auch hier verweist die Studie auf Verständnisprobleme bei Laien. Studien-Autorin Ellen Matthies: „Uns ging es darum, dass die Bürger:innen bei ihren eigenen Reaktionsmöglichkeiten fast ausschließlich an Nutzungseinschränkungen denken. Doch auf Dauer helfen etwa im Bereich Wärme bei einem steigenden CO2-Preis nur Investitionen.“ Der Grund für diese beschränkte Perspektive liege in der Sichtbarkeit der Handlungsmöglichkeiten: Was Menschen täglich tun, sei ihnen bewusster (also etwa den Heizungsregler hoch- und runterdrehen). Daher kämen ihnen langfristige Handlungen (die Investition in eine neue Heizungsanlage) oft gar nicht in den Sinn – völlig unabhängig davon, ob sie diese auch umsetzen können oder nicht.

Die Psychologinnen untersuchten in einer Fokusgruppe deshalb, wie Bürger:innen ihre Handlungsspielräume erlebten, also wie sie steigende CO2-Kosten für sich vermeiden könnten. Dazu untersuchten die Bürger:innen ihren eigenen CO2-Fußabdruck mithilfe des CO2-Rechners KlimAktiv. Dieser Rechner zeigt den aktuellen Fußabdruck in unterschiedlichen Sektoren im Vergleich zum bundesdeutschen Durchschnitt. Matthies: „Man bekommt ein Gespür für die Relevanz der Sektoren.“ Dies sei eine wichtige Voraussetzung, „um die Leute dabei zu unterstützen, sich steigenden CO2-Preisen zumindest mittelfristig oder teilweise zu entziehen – oder auch um zu erkennen, wie stark derzeit die strukturellen Beschränkungen sind.“ Wer zur Miete wohnt kann beispielsweise seinen Fußabdruck im Bereich Heizen nur schwer verkleinern, wenn die Dämmung schlecht ist – weil daran nur die Vermieter etwas ändern können.

Ein Verkehrsmittel wie der ICE hingegen würde im Verhältnis dazu preiswerter. Alle Fotos: Carel Mohn

In der Fokusgruppen-Diskussion stellte sich heraus, dass erst nach der KlimAktiv-Anwendung diskutiert wurde, dass man eben auch spritsparendere Fahrzeugmodelle nutzen könnte. „Die Wahrnehmung darüber, was einzelne Haushalte tun können, ist sehr einseitig“, bestätigt Grischa Perino. „Die Frage ist, wie geht man damit um. Wie kann man den CO2-Preis mit anderen Politikmaßnahmen kombinieren, die darauf hinarbeiten, diese Wahrnehmungsverzerrungen zu beheben.“

Solche Verzerrungen haben häufig mit der Sichtbarkeit oder eben Unsichtbarkeit bestimmter Kosten zu tun: Beispielsweise stellen Haushalte künftige Betriebskosten etwa in fünf oder mehr Jahren nicht hinreichend in Rechnung. Demgegenüber bewerten sie die aktuellen Investitionskosten vergleichsweise hoch. Dies führt dazu, dass Effizienzpotenziale nicht wirklich ausgeschöpft werden. Auch wird oft unterschützt, wie aufwändig es ist, Handlungsroutinen zu verändern.

Der Preis an sich sei ein wichtiger Schritt und ein „sehr machtvolles Instrument“, sagt Grischa Perino, um das individuelle Verhalten wie auch wirtschaftliche Investitionen klimafreundlich zu beeinflussen. Perino: „Man muss aber die Bedingungen schaffen, dass die Leute verstehen, was das heißt. Und man muss sich die Optionen leisten können.“ Ein Ansatzpunkt könnte darin bestehen, die Angebotsstruktur zu verändern: „Man kauft keine Heizung, sondern eine warme Wohnung.“ Auf diese Weise würden auch Handwerker ihre Aufmerksamkeit von den fixen auf die laufenden Kosten verschieben und den Kunden nicht eine kurzfristig zwar günstige, langfristig aber teure Heizung verkaufen.

„Das Ziel ist, Menschen zur aktiven Steuervermeidung zu bringen“

Grischa Perino erinnert daran, dass „das wichtigste Ziel von CO2-Steuern darin besteht, die Menschen zur aktiven Steuervermeidung zu bringen.“ Das bedeute, dass „sie die Möglichkeiten haben sollten, Güter und Dienstleistungen zu wählen, die weniger oder keine klimaschädlichen Emissionen verursachen.“ Es gehe darum, ein Signal zu setzen, dass der CO2-Preis langfristig wehtun wird, wenn man nicht auf ihn reagiert.

Auch für Studienautorin Matthies ist es wichtig, dass Bürger:innen wissen, dass CO2-Ersparnisse auf Dauer nicht allein mit Nutzungseinschränkungen zu machen sind. So lenke zwar der CO2-Rechner den Blick auf die Notwendigkeit von Investitionen – und damit auf die Notwendigkeit, bestehende Strukturen zu verändern und flankierende Maßnahmen wie Förderprogramme einzurichten.

Vorbild Bottrop

Die Psychologin empfiehlt denn auch, „psychologisch barrierefreie“ Angebote aufzubauen. Ein hervorragendes Beispiel hierfür sei das Klimaprogramm der Ruhrgebietssttadt Bottrop. Der Stadt gelang es mit einem aufsuchenden Beratungsangebot und einer Begleitung der beteiligten Haushalte, eine Halbierung der CO2-Emissionen bei Wohngebäuden innerhalb von nur zehn Jahren zu erreichen.

Das Bottroper Beispiel zeigt daher wohl auch: Steigende CO2-Preise sind die eine, notwendige Bedingung, um von klimaschädlichen Formen der Mobilität oder der Gebäudeenergie wegzukommen. Das Anschieben, Anleiten und bewusste Hinlenken zu Investitionen in klimaverträgliche Technologien aber braucht zusätzliche Unterstützung.

Christiane Schulzki-Haddouti