Zusammenfassung:

Viele Jahrtausende lang war Holz weltweit ein dominierender Baustoff – ob für frühhistorische Pfahlbauten oder mittelalterliche Fachwerkhäuser, für Kirchen oder Tempel. Bis heute wird Holz als Baumaterial genutzt, oft in Kombination mit Feldsteinen oder gebrannten Ziegeln. Doch seit Ende des 19. Jahrhunderts wird auch mehr und mehr mit Stahl und Beton gebaut, vor allem in Städten sind sie die dominierenden Baustoffe. Ein Grund dafür: Stahl und Beton lassen sich leichter standardisieren und dadurch im großtechnischen Baugewerbe einfacher einsetzen. Doch bei der Produktion von Stahl und Zement – wie auch von Ziegeln – entsteht viel Kohlendioxid, auch deshalb erlebt Holz inzwischen eine Renaissance. Aber was bringt es fürs Klima, mehr mit Holz zu bauen? Wie viel Kohlendioxid könnte dadurch vermieden werden, und wieviel CO2 ließe sich der Atmosphäre durch hölzerne Bauwerke sogar wieder entziehen? Aber gibt es überhaupt genügend Holz? Und welche nachteiligen Effekte könnte sein vermehrter Einsatz haben? Antworten dazu aus der Wissenschaft.

Wenn über Klimaschutz im Gebäudesektor gesprochen wird, geht es meist um Emissionen, die aus der Bereitstellung jener Energie resultieren, mit der Gebäude geheizt oder gekühlt oder beleuchtet werden, mit der gekocht oder warmes Wasser bereitgestellt wird. Dieser Fokus ist auch gerechtfertigt, denn tatsächlich geht der weitaus größte Teil des Treibhausgasausstoßes im Gebäudesektor – grob geschätzt vier Fünftel – auf den laufenden Energieverbrauch zurück (IPCC 2022, AR6, WG3, Kapitel 9.1; UNEP 2025, S. 13). Diese Emissionen lassen sich zum Beispiel durch eine bessere Dämmung, dichtere Fenster, eine effizientere Energie- und Flächennutzung sowie eine CO2-arme Energieerzeugung drastisch senken (z.B. IEA 2023; UBA 2024; UNEP 2022; UNEP 2024).

Aber auch während der Errichtung von Gebäuden entstehen erhebliche Mengen an Treibhausgasen, vor allem während der Herstellung von Baumaterialien wie Stahl, Zement, Glas und Ziegeln. Diese Emissionen werden in der Fachsprache „embodied emissions“ genannt (zu Deutsch etwa: „verkörperte Emissionen“ oder „eingebaute Emissionen“). Seit einiger Zeit diskutieren Wissenschaft, Wirtschaft und Politik verstärkt über diese Emissionen und die Frage, wie sie gesenkt werden könnten. „Embodied emissions“ stecken aber nicht nur in Gebäuden, sondern in der gesamten gebauten Infrastruktur, etwa in Brücken (IPCC 2022, AR6, WG3, Kap. 8); und um die Emissionsbilanz des Baustoffs Holz umfassend einzuschätzen, muss auch die Landnutzung berücksichtigt werden (IPCC 2022, AR6, WG3, Kap. 7).

Deutschland hat im Klimaschutzgesetz das Ziel festgelegt, bis zum Jahr 2045 treibhausgasneutral zu werden, also nur noch so viele klimaschädliche Emissionen in die Atmosphäre zu entlassen, wie an anderer Stelle aus der Luft geholt und langfristig gespeichert werden können. Österreich will das Ziel bereits bis 2040 schaffen, die Schweiz bis 2050. Das Pariser Klimaabkommen gibt außerdem vor, dass die ganze Welt bis zur zweiten Hälfte des Jahrhunderts Treibhausgasneutralität erreichen soll. Das bedeutet für die Klimapolitik: Auch „embodied emissions“ sind so weit wie möglich zu vermeiden – zum Beispiel, indem emissionsintensive Baustoffe durch emissionsärmere ersetzt werden. Und unvermeidliche Restemissionen müssen ausgeglichen werden. Der Baustoff Holz kann zu beidem beitragen (IPCC 2022, AR6, WG3, Kap. 7.4.5.3).

1.1. Wie hoch sind die Emissionen, die in Stahl und Zement stecken?

Je nach Quelle und Datengrundlage gibt es unterschiedliche Antworten auf die Frage, wie viele „embodied emissions“ der Gebäudesektor verursacht. Studien, die sich nur mit Gebäuden befassen, kommen zu anderen Ergebnissen als Studien, welche die gebaute Infrastruktur einbeziehen. Der Sechste Sachstandsbericht des Weltklimarats beziffert die Gesamtemissionen des Gebäudesektors im Jahr 2019 auf weltweit rund zwölf Gigatonnen CO2-Äquivalente (das entspricht etwa 21 Prozent des weltweiten Treibhausgasausstoßes). Und von den Gesamtemissionen des Sektors waren etwa 18 Prozent „embodied emissions“ aus der Produktion von Stahl und Zement. Unterm Strich ergibt sich daraus, dass die Emissionen durch die Produktion von Stahl und Beton für Gebäude knapp vier Prozent der weltweiten Emissionen an Treibhausgasen ausmachen. Betrachtet man statt aller Treibhausgase nur CO2, ergibt sich aus den Zahlen des Weltklimarats ein Anteil der Baustoffe an den globalen CO2-Emissionen von knapp sechs Prozent (IPCC 2022, AR6, WG3, Kap. 9.1).

Das UN-Umweltprogramm nennt in seinen Berichten über den Bausektor (UNEP 2025; UNEP 2024) unter Verweis auf Daten der Internationalen Energieagentur (IEA 2024) etwas höhere Zahlen, berücksichtigt aber dabei explizit auch den Materialbedarf von Infrastrukturen, also zum Beispiel von Brücken. Laut UNEP machten die Emissionen aus der Herstellung von Zement, Stahl und Aluminium für Bauten im Jahr 2023 rund fünf Prozent der globalen CO2-Emissionen aus. Die Emissionen aus der Herstellung anderer Materialien, etwa Ziegel und Glas, lassen sich laut UNEP nur innerhalb gewisser Unsicherheiten schätzen, tragen aber etwa drei weitere Prozentpunkte bei. In der Summe sind das für das Jahr 2023 etwa acht Prozent des weltweiten Kohlendioxid-Ausstoßes.

Bei den Länderbilanzen des Treibhausgas-Ausstoßes wird, den international vereinbarten Regeln folgend, anders gerechnet; in Deutschland zum Beispiel ist die Abgrenzung der Sektoren im Bundesklimaschutzgesetz geregelt (KSG, Anlage 1 zu §5). Die in Baumaterialien steckenden „embodied emissions“ zählen demnach zu den Emissionen des Industriesektors, der in der Bundesrepublik im Jahr 2024 laut amtlicher Statistik rund 153 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente freigesetzt hat (was knapp einem Viertel des gesamten deutschen Treibhausgas-Ausstoßes entspricht; UBA 2025a). Die prozessbedingten Emissionen aus der Herstellung mineralischer Produkte (unter anderem Zementklinker, Kalk, Glas und Keramik) betragen rund 2,3 Prozent der deutschen Gesamtemissionen; die prozessbedingten Emissionen aus der Metallherstellung (dazu gehört die Stahlindustrie) liegen mit 2,4 Prozent ähnlich hoch (UBA 2025b).

Zusammenfassend kann man jedenfalls sagen, dass die „embodied emissions“ des Gebäudesektors einen durchaus relevanten Anteil der menschengemachten Treibhausgas-Emissionen ausmachen – sowohl weltweit als auch in Industriestaaten wie Deutschland. Sie entstehen zu einem Großteil, etwa in der Zement- oder Stahlindustrie, durch chemische Reaktionen während der Herstellung der Baustoffe. Deshalb lassen sich diese Emissionen auch durch den Einsatz erneuerbarer Energien und energieeffiziente Produktionstechniken nicht komplett vermeiden.

Zwar arbeiten Wissenschaft und Wirtschaft daran, die Emissionen aus den Produktionsprozessen etwa von Stahl und Zement zu senken, beispielsweise durch die Verwendung von Wasserstoff statt Kohle in der Stahlindustrie oder den Zusatz von Pflanzenkohle zu Beton. Aber die Verfahren sind größtenteils noch teuer bzw. technisch noch nicht ausgereift. Beim gegenwärtigen Stand der Technik ist deshalb Holz das deutlich klimafreundlichere Material (siehe dazu auch Abschnitt 2.1.)

1.2. Wie werden sich diese Emissionen voraussichtlich künftig entwickeln?

Die Bedeutung der „embodied emissions“ für den Klimaschutz dürfte künftig aus drei Gründen sogar noch zunehmen:

- Die Vereinten Nationen prognostizieren, dass die Weltbevölkerung bis Mitte der 2080er-Jahre auf rund 10,3 Milliarden Menschen wachsen und erst danach langsam sinken wird (UN 2024). Zugleich steigt weltweit der Anteil der Menschen, die in Städten wohnen. Einige Fachleute gehen davon aus, dass bis Mitte des Jahrhunderts für die städtische Bevölkerung mehr Gebäude und andere Infrastrukturen neu errichtet werden, als insgesamt seit Beginn der Industrialisierung bis heute gebaut worden sind (Mishra et al. 2022; WBGU 2016). Wie groß die in diesen neuen Bauwerken enthaltenen „embodied emissions“ letztlich sein werden, hängt von verschiedenen Faktoren ab, etwa der durchschnittlichen Wohnfläche pro Person – aber sehr stark eben auch von den verwendeten Baumaterialien.

- Je energieeffizienter Gebäude künftig werden, desto geringer wird der Anteil des laufenden Betriebs am summierten Energieeinsatz während der gesamten Nutzungsdauer eines Gebäudes – und umso stärker ins Gewicht fallen die „embodied emissions“ aus der Bauphase (IPCC 2022, AR6, WG3, Kap. 9.4.2). Manche Studien weisen schon jetzt auf ihre wachsende Bedeutung hin. So schreiben Röck et al. 2020 in einer Übersicht über mehrere hundert Einzeluntersuchungen, die „embodied emissions“ würden inzwischen den Lebenszyklus eines Gebäudes „dominieren“. Sind die Gebäude sehr energieeffizient, könnten demnach mehr als 90 Prozent der über die gesamte Existenz des Bauwerks hinweg entstehenden Emissionen auf die „embodied emissions“ entfallen.

- Je mehr der Klimaschutz in anderen Bereichen vorankommt, je weiter vor allem bei der Energieversorgung die Dekarbonisierung voranschreitet, desto stärker fallen in der Gesamtbilanz von Staaten die Emissionen aus den Herstellungsprozessen von Stahl und Zement ins Gewicht, die sich technologiebedingt schwierig bis gar nicht vermeiden lassen. In Deutschland zum Beispiel wird dies bereits deutlich: Hierzulande liefern Erneuerbare Energien bereits rund 60 Prozent des verbrauchten Stroms, der Anteil der Energiewirtschaft am deutschen CO2-Ausstoß sank deshalb laut Daten des Umweltbundesamtes von gut 40 Prozent im Jahr 1990 auf noch knapp 31 Prozent 2024. Damit nahm umgekehrt eben der Anteil der anderen Branchen (so auch der Stahl- und Zementindustrie) an den Gesamtemissionen zu.

Der IPCC zählt in seinem Sechsten Sachstandsbericht mehrere Wege auf, um die Emissionen des Gebäudesektors zu mindern, unter anderem: Gebäude effizienter zu nutzen, sie effizienter mit Energie und stärker aus erneuerbaren Energiequellen zu versorgen als bisher, den Materialbedarf beim Bau zu reduzieren, mehr wiederverwendbare Baustoffe zu benutzen (Kreislaufwirtschaft) – und mit Materialien zu bauen, die weniger Emissionen verursachen (Dekarbonisierung) (IPCC 2022, AR6, WG3, Kap. 9.5). Eines dieser Materialien ist Holz.

Für den Baustoff Holz sprechen im Wesentlichen drei Argumente (Churkina et al. 2020; Mishra et al. 2022):

- Die Herstellung von Bauholz ist weniger energieintensiv und verursacht deutlich geringere „embodied emissions“ als die Produktion von Baumaterialien wie Stahl, Zement oder Ziegeln. (siehe Abschnitt 2.1. und 2.2.)

- In hölzernen Gebäuden bleibt der Kohlenstoff, der von Bäumen während ihres Wachstums aus der Atmosphäre geholt und im Holz gespeichert wurde, für lange Zeit gebunden – deutlich länger, als wenn das Holz zum Beispiel zu Papier, Paletten oder Möbeln verarbeitet würde oder gar durch Verbrennung genutzt wird, um Energie zu gewinnen. Städte könnten mittels großskaligem Holzbau also zu einer Art künstlich errichtetem Kohlenstoffspeicher werden. (siehe Abschnitt 2.3.)

- Nicht zuletzt: Wenn Wald nachwächst – was nötig sein wird, um einen größeren Bedarf an Bauholz zu decken –, holen die Bäume weiteres CO2 aus der Atmosphäre und binden es. Wie stark diese sogenannte Senkenwirkung künftig sein kann, ist aber unsicher. Das liegt unter anderem daran, dass die Auswirkungen des fortschreitenden Klimawandels – beispielsweise Trockenheit oder Hitzewellen – auch dem Wald und seiner Fähigkeit schaden, Kohlenstoff aufzunehmen. (vgl. Abschnitt 2.4.)

Auf der anderen Seite stellt sich aber die Frage, ob überhaupt genügend Holz nachwachsen und/oder auf nachhaltige, umweltschonende Art aus dem Wald geholt werden kann, um den Bedarf zu decken – also ob beispielsweise genügend Land für so viel Holz zur Verfügung steht, ohne dass es zu Konflikten mit anderen Nutzungsarten kommt (siehe dazu und weiteren Aspekten ebenfalls Abschnitt 2.4. sowie Abschnitt 3).

2.1. Wie emissionsintensiv ist die Herstellung von Bauholz?

Um die Klimafolgen der Produktion verschiedener Baustoffe zu verstehen, muss man zunächst zwei Faktoren miteinander verrechnen: einerseits die Emissionen aus der Herstellung selbst sowie andererseits die Menge an Kohlenstoff, die in einem Baustoff steckt und langfristig gespeichert bleiben kann.

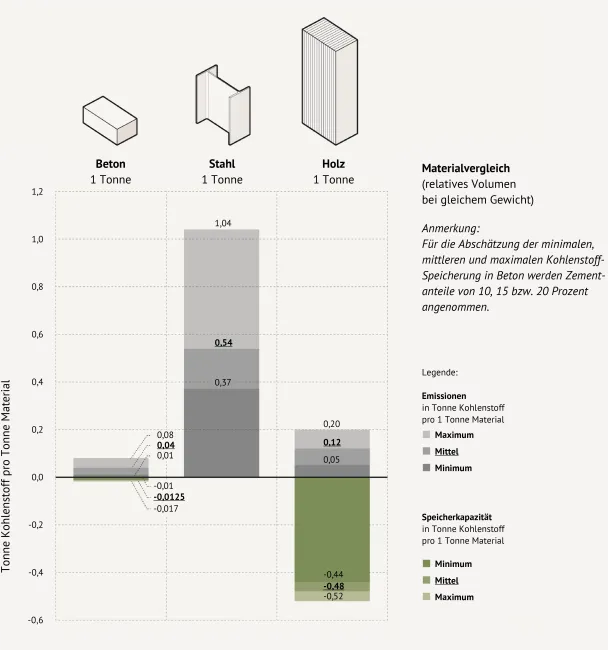

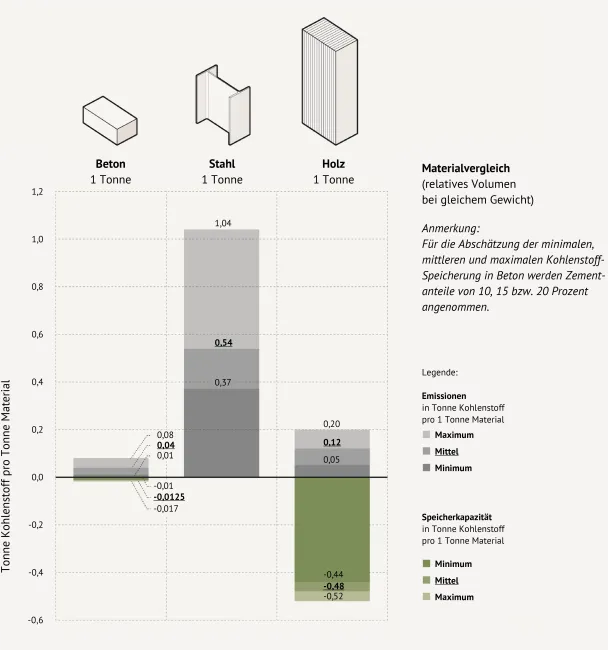

Vergleicht man in einem ersten Schritt nur die Herstellung von Stahl, Beton und Holz, ist Stahl mit Abstand das emissionsintensivste Baumaterial, gefolgt von Holz und Beton. In Zahlen: Die Produktion einer Tonne Stahl verursacht Studien zufolge bis zu 1,04 Tonnen Kohlenstoffemissionen (im Interesse der Vergleichbarkeit rechnen die einschlägigen Untersuchungen ausgestoßenes Kohlendioxid um in die Menge des darin enthaltenen Kohlenstoffs; 3,67 Tonnen CO2 entsprechen einer Tonne C). Die Herstellung einer Tonne Beton kann, je nach Zementgehalt, bis zu 0,08 Tonnen Kohlenstoff verursachen. Die Produktion einer Tonne Bauholz setzt bis zu 0,2 Tonnen Kohlenstoffemissionen frei, etwa durch Verleimen, Nageln oder Dübeln, einen großen Einfluss haben aber auch die Transportwege des Rohholzes. Stammt es zum Beispiel aus weit entfernten Wäldern, sind die Emissionen aus dem Transport besonders hoch. Der Klimavorteil von Bauholz ist also grundsätzlich größer, wenn es regional gewonnen wird.

Andererseits bindet Holz viel mehr Kohlenstoff als die beiden anderen Materialien. In einer Tonne Bauholz kann bis zu einer Tonne Kohlenstoff gebunden sein, während die gespeicherte Menge in Beton sehr gering ist und in Stahl praktisch vernachlässigbar (siehe Grafik). Wie groß genau der Klimavorteil von Bauholz ist, hängt allerdings von vielen Faktoren ab, unter anderem der Nachhaltigkeit der Forstwirtschaft.

Verrechnet man beide Faktoren, schneidet Holz insgesamt am besten ab: In einer Tonne dieses Materials kann laut IPCC bis zu dreimal so viel Kohlenstoff gespeichert sein, wie für seine Herstellung aufgewendet werden muss – unterm Strich sind in einer Tonne Bauholz im Mittel etwa 0,36 Tonnen Kohlenstoff gebunden. Dieselbe Menge Beton schlägt mit etwa 0,03 Tonnen Kohlenstoff zu Buche (ebenfalls Produktionsemissionen minus im Material gebundener Kohlenstoff), eine Tonne Stahl sogar mit 0,54 Tonnen (Churkina et al. 2020; IPCC, AR6, WG3, Abb.8.17).

Beton und Stahl weisen erhebliche CO2-Emissionen auf und verfügen nur über minimale CO2-Speicherkapazitäten, während Holz eine beträchtliche Menge an CO2 speichert und relativ niedrige CO2-Emissionen pro Tonne Material verursacht. (Die angegebene CO2-Speicherkapazität von Beton – wie in der Forschung oft üblich angegeben als Menge des gebundenen Kohlenstoffs – ist der theoretische Höchstwert, der nach Hunderten von Jahren erreicht werden kann.); Quelle: IPCC 2022, AR6, WG3, Kapitel 8, Figure 8.17

Dieser Vorteil wird verstärkt durch die höhere Materialeffizienz von Holzgebäuden, also die geringere Dichte von Holz bei vergleichbarer Stabilität: Wie Churkina et al. 2020 schreiben, können Holzgebäude – gemessen am Gewicht – mit nur halb so viel Material errichtet werden wie Gebäude beispielsweise aus Beton. Weil Holzbauten insgesamt leichter sind, benötigen sie auch kleinere Fundamente, für die ebenfalls üblicherweise Beton verbaut wird. Der geringere Materialbedarf im Holzbau trägt so zusätzlich zu niedrigeren „embodied emissions“ bei.

Allerdings sollte bei Betrachtung der Klimabilanz von Bauholz nicht die Frage ausgeblendet werden, welche Folgen eine intensivere Bewirtschaftung von Wäldern auf deren CO2-Bindefähigkeit hat (siehe dazu Abschnitt 2.4).

2.2. Wie viele Emissionen könnten Holzbauten vermeiden?

Würde Mitte des Jahrhunderts immer noch überwiegend mit Stahl und Beton gebaut, könnten sich die zwischen 2020 und 2050 verursachten, weltweiten „embodied emissions“ auf 4,4 bis 19 Gigatonnen Kohlenstoff summieren. Zum Vergleich: Die 19 Gigatonnen entsprächen etwa einem Fünftel der gesamten Kohlenstoffmenge, die weltweit noch ausgestoßen werden dürfte, wenn die globale Erwärmung bei zwei Grad plus aufgehalten werden soll. Bezieht man die Emissionen aus dem Bau von Infrastruktur mit ein, könnte die Produktion von Zement, Stahl und anderen Materialien für die „Bauwelle“ der kommenden Jahrzehnte sogar 35 bis 60 Prozent des globalen Kohlenstoffbudgets verbrauchen (Churkina et al. 2020; Mishra et al. 2022).

Wie viel davon sich durch den Baustoff Holz vermeiden ließe, hängt von vielen Variablen ab. Besonders wichtig ist, wie stark Holz andere, klimaschädlichere Baustoffe verdrängt. Daneben spielen unter anderem eine Rolle: die künftige durchschnittliche Wohnfläche pro Kopf, die Möglichkeiten der Kreislaufwirtschaft (also des Baustoff-Recyclings), der – je nach Produktionsweise und -ort variierende – Energiebedarf der Bauholzproduktion und auch die Art der Forstwirtschaft, in das Bauholz erzeugt wird.

Der IPCC geht davon aus, dass sich die kumulativen Emissionen aus Baumaterialien innerhalb von 30 Jahren durch die Verwendung von Holz etwa halbieren könnten. Er macht in seinem Sechsten Sachstandsbericht deutlich, dass Bauen mit Holz ein wichtiger Beitrag zum Klimaschutz sein kann:

„Es kann selbst bei nachhaltigen Gebäuden Jahrzehnte dauern, bis die anfängliche Kohlenstoffschuld, die in der Produktionsphase entsteht, allein durch Energieeffizienzmaßnahmen in der Betriebsphase ausgeglichen ist. ... [Deshalb ist] der Ersatz emissionsintensiver Stahl- und Betonbaustoffe durch biomasse-basierte Baustoffe und die damit verbundene Speicherung von photosynthetischem Waldkohlenstoff, eine Chance für [den Klimaschutz in der] städtischen Infrastruktur.“ (IPCC 2022, AR6, WG3, Kap. 8.4.3.2.)

2.3. Wie viel CO2 könnten Städte aus Holz binden?

Würden mittelhohe Gebäude in Städten (damit gemeint sind Bauten mit vier bis zwölf Stockwerken) künftig aus Holz gebaut statt aus Stahl und Beton, könnten sich die Siedlungen von Netto-Treibhausgasquellen zu „großflächigen, vom Menschen geschaffenen Kohlenstoffsenken“ wandeln, schreibt der Weltklimarat (IPCC 2022, AR6, WG3, Kap. 8.4.3.2.). Wie viel Kohlendioxid auf diese Weise in gebaute Strukturen eingelagert werden kann, hängt von mehreren Faktoren ab, unter anderem davon, wie viele Bauten aus Holz errichtet werden und wie viel Geschossfläche die neuen Gebäude umfassen. Zahlenangaben zum Klimaschutzpotenzial differieren teils deutlich, je nachdem, ob die verschiedenen Modellrechnungen auch Emissionen berücksichtigen, die durch die geringere Produktion von Stahl und Zement vermieden werden; für die Emissionsbilanz spielt außerdem eine Rolle, wie nachhaltig die nachwachsenden Wälder bewirtschaftet werden (IPCC 2022; AR6, WG3, Kap. 7.4.5.3).

Außerdem darf man nicht vergessen, dass bei der Gewinnung von Bauholz der Wald mehr Kohlenstoff verliert, als in die Gebäude eingelagert wird. Schließlich wird nur ein Teil des Baumes zu Bauholz, ein großer Teil der Biomasse der gefällten Bäume (Wurzeln, Äste und Blattwerk) verrottet im Wald oder wird weniger klimaschonend genutzt – etwa in kurzlebigen Holzprodukten oder gar zum Heizen verbrannt (Fehrenbach et al. 2022).

Weil sich die Methoden der einzelnen Studien teils deutlich unterscheiden, sind deren Ergebnisse kaum vergleichbar; und verallgemeinerbare Schlüsse lassen sich nur schwer ziehen. Zu dieser Bewertung kommt auch eine neuere Überblicksstudie, die die verfügbare Literatur kritisch einschätzt. Sie nennt deutlich niedrigere Zahlen, als sich in Einzelstudien finden: Ihr zufolge beträgt das jährliche Speicherpotenzial durch Holzbauwerke in Städten bis zum Jahr 2050 etwa 0,1 bis 0,5 Gigatonnen CO2 – wenn auch die Folgen von Landnutzungsänderungen berücksichtigt werden, sinken die eingesparten Emissionen dieser Übersichtsarbeit zufolge auf 0,1 bis 0,2 Gigatonnen CO2 pro Jahr (Rodriguez Mendez et al. 2024).

Zwei Beispiele zeigen, wie sehr sich die Ergebnisse von Einzeluntersuchungen unterscheiden:

- Eine häufig zitierte Studie, auf die sich auch der IPCC stützt, kommt zu dem Ergebnis, dass Holzstädte im Idealfall weltweit 0,68 Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr speichern könnten – das entspräche rund 2,5 Gigatonnen Kohlendioxid pro Jahr (wie oben erwähnt ist der Umrechnungsfaktor 3,67t CO2 = 1t C). Die Voraussetzung dafür sei, so diese Untersuchung, dass 90 Prozent der neuen Gebäude aus Holz errichtet würden (Churkina et al. 2020). Zum Vergleich: Im Jahr 2019 betrugen die Treibhausgasemissionen des gesamten Gebäudesektors weltweit etwa zwölf Gigatonnen CO2-Äquivalente (IPCC, AR6, WG3, SPM B.1.1). Sehr grob gerechnet und unter den sehr optimistischen Annahmen der Studie könnten Holzstädte damit etwa ein Fünftel der bisherigen Emissionen des Gebäudesektors ausgleichen.

Die Studie rechnet außerdem für mehrere Szenarien durch (zehn-, fünfzig- oder neunzigprozentiger Anteil von Holzbauten an allen Gebäuden), welche Mengen Kohlenstoff innerhalb von 30 Jahren in Form von Holz sozusagen in Städten „eingebaut“ oder „eingelagert“ werden könnten. Ergebnis: zwischen 0,25 und 20 Gigatonnen Kohlenstoff. Im besten Szenario, in dem 90 Prozent der neuen Gebäude aus Holz entstehen statt aus Stahl und Beton, könnten solche Holzstädte dieser Arbeit zufolge über drei Jahrzehnte rund neun Prozent der Kohlenstoffmenge aufnehmen, die derzeit weltweit in lebenden Bäumen gespeichert ist. Würden Holzstädte besonders dicht und hoch gebaut, könnten sie theoretisch sogar mehr Holz und damit Kohlenstoff pro Hektar enthalten als ein Wald, so die Untersuchung (wobei ein lebender Wald im Unterschied zu einer Holzstadt noch viele andere ökologische Funktionen erfüllt.)

Die Idee hinter dieser Studie ist, dass eine Kombination aus intensiver, aber nachhaltiger Forstwirtschaft und Holzbau im Laufe vieler Jahrzehnte große Mengen Kohlendioxid aus der Atmosphäre ziehen und dauerhaft in städtischen Strukturen binden könne; sie spricht von einem „kraftvollen Mittel für den Klimaschutz“ (Churkina et al., 2020). - Eine Folgestudie (Mishra et al. 2022) berücksichtig in ihren Kalkulationen auch Landnutzungsänderungen, die solche „Holzstadt-Szenarien“ nach sich ziehen würden, also vor allem die Folgen der intensiven Forstwirtschaft in nachwachsenden und regelmäßig gerodeten Wäldern; und sie betrachtet einen deutlich längeren Zeitraum von acht statt drei Jahrzehnten.

Diese Untersuchung kommt zum Ergebnis, Holzstädte könnten über einen Zeitraum von 80 Jahren hinweg bis zu 106 Gigatonnen CO2 im Vergleich zu konventionell gebauten Städten einsparen (unter der Voraussetzung, dass 90 Prozent des städtischen Bevölkerungswachstums in neuen Holzgebäuden unterkommt); die Emissionen wären damit 77 Prozent niedriger als in einem Business-as-usual-Szenario. Die 106 Gigatonnen beinhalten neben dem im Holz gespeicherten Kohlenstoff in Höhe von 65 Gigatonnen auch jene Emissionen, die durch die Verdrängung der klimaschädlichen Baustoffe Stahl und Beton durch Holz vermieden werden (17 Gigatonnen), und darüber hinaus die negativen Emissionen durch das Nachwachsen neuer Wälder in Höhe von 24 Gigatonnen. Aufgrund der anderen Methodik ergibt sich hier ein jährliches Einsparungspotenzial von 1,32 Gigatonnen CO2 (also nur etwa halb so viel wie die in der ersten Studie genannte Obergrenze der Schätzung von rund 2,5 Gigatonnen).

2.4. Wie viel CO2 könnten nachwachsende Wälder binden?

Nur wenn die gefällten und zu Bauholz verarbeiteten Bäume nachwachsen, also die Wälder wieder aufgeforstet werden, können Holzstädte die Gesamtmenge des weltweit gespeicherten Kohlenstoffs überhaupt vergrößern – anderenfalls würden die Holzgebäude ja nur die natürliche Kohlenstoffsenke Wald ersetzen (Rodriguez Mendez et al. 2024). Tatsächlich wird in nationalen Klimabilanzen gerodetes Holz erstmal als eine „Emission“ von Kohlenstoff bzw. Kohlendioxid aus dem Wald gewertet, gegengerechnet werden dann die Mengen, die später in mehr oder weniger dauerhaft in Holzprodukten gebunden sind.

Für eine umfassende Betrachtung des Klimanutzens von Holzbau ist es deshalb sehr wichtig, die Seite des Waldes gründlich zu betrachten, also wie viel Kohlenstoff bestehende Wälder speichern und wieviel Kohlendioxid nachwachsendes Holz binden kann.

In den vergangenen Jahrzehnten haben die Wälder der Welt in der Gesamtbilanz – also wenn man Zuwächse und (Brand)Rodungen verrechnet – erhebliche Mengen an Kohlendioxid aus der Atmosphäre aufgenommen, Studien sprechen von rund 1,1 bis 1,4 Milliarden Tonnen Kohlenstoff, die pro Jahr neu eingespeichert wurden (Pan et al. 2011; Pan et al. 2024). Doch lässt sich kaum verlässlich vorhersagen, wie sich die Speicherleistung der weltweiten Wälder in Zukunft entwickelt. Das hat unter anderem mit den Auswirkungen des Klimawandels selbst zu tun: Höhere Temperaturen, Dürre, Stürme, Insektenbefall oder vermehrte Waldbrände schwächen den Wald bzw. seine Fähigkeit, Kohlenstoff aufzunehmen und zu speichern (siehe z.B. Ibisch 2025). An etlichen Orten, so auch in Deutschland, sind die Wälder bereits von einer Kohlenstoffsenke zur Kohlenstoffquelle geworden – statt also CO2 aus der Atmosphäre zu ziehen, setzen sie in der Summe Kohlendioxid frei (Gatti et al. 2021; Zhao et al. 2021; BMEL 2024; BMLEH 2025).

Manche Fachleute sagen: Wälder sind durch den Klimawandel heute schon stark geschädigt, sie wachsen auch langsamer als früher, und sie sind vielerorts bereits übernutzt (Luick et al. 2025). Deshalb sei es klimapolitisch und ökologisch fragwürdig, sie durch die Ernte von Bauholz in großem Maßstab noch einem zusätzlichen Nutzungsdruck auszusetzen. Hinzu kommt: Ein erheblicher Teil des Kohlenstoffs, den Wälder insgesamt binden, wird im Waldboden gespeichert, also dort über lange Zeiträume eingelagert – in intensiv bewirtschafteten Forsten jedoch nimmt die Fähigkeit des Bodens ab, Kohlenstoff aufzunehmen (Achat et al. 2015). Berechnungen zufolge verlieren Wälder, wenn ihnen eine Tonne Kohlenstoff in Form von Holz entnommen wird, die langfristige Bindungsfähigkeit für rund 1,6 Tonnen Kohlenstoff (Soimakallio et al. 2022). Bei der Klimawirkung von Wäldern darf deshalb nicht nur der reine Holzzuwachs junger, nachwachsender Bäume betrachtet werden (und natürlich ist der ökologische Wert naturnaher Wälder mit altem Baumbestand und Totholz zu berücksichtigen, beispielsweise für Wasserhaushalt und Artenvielfalt oder auch als Erholungsraum für die Gesundheit von Menschen).

Andere Fachleute argumentieren: Je älter die Vegetation wird, desto langsamer wächst ein Wald, und desto weniger weiteres CO2 nimmt er pro Jahr auf. Langfristig nehme so die laufende Speicherfähigkeit auch der nachwachsenden Wälder ab. Deshalb sei es sinnvoll und machbar, sehr gezielt abzuholzen, um Platz für junge Pflanzen zu schaffen – und so frisches Holz für die Bauindustrie zu gewinnen (Mishra et al. 2022). Jedenfalls sei die CO2-Aufnahmefähigkeit nicht bewirtschafteter Wälder, die eben nicht durch menschliche Eingriffe stetig verjüngt werden, deutlich limitierter.

Der Weltklimarat hat schon vor einigen Jahren darauf hingewiesen, dass Landschaften – mit Ausnahme von Mooren über lange Zeiträume [siehe unser F&A zum Thema Moore] – nicht unbegrenzt neuen Kohlenstoff einlagern können (IPCC 2019, B.1.4.). Er warnt zugleich: Steigt die Holznachfrage stark, besteht die Gefahr, dass weltweit die Zerstörung und Abholzung von Wäldern noch beschleunigt wird – es sei denn, es gelingt der Politik, eine nachhaltige Waldbewirtschaftung durchzusetzen. Einen Beitrag dazu könnte der Ansatz der „climate smart forestry“ leisten, der drei Ziele verfolgt: Emissionsminderung und -vermeidung, Aufbau vielfältiger Wälder, die besser mit dem sich ändernden Klima klarkommen, sowie nachhaltige Produktivitäts- sowie Einkommenssteigerung aus den Wäldern. Doch selbst wenn es lokal gelingt, trotz der höheren Holznachfrage die Kohlenstoffspeicherfähigkeit von Wäldern und ihren ökologischen Wert zu stärken, kann der internationale Handel anderswo zu mehr Entwaldung, höheren Holzernten oder Waldschäden führen (IPCC 2022; AR 6, WG 3, Kapitel 7.4.5.3, S. 805; IPCC 2022, AR 6, WG 3, Kapitel 9.6.4.).

2.5. Hat der Baustoff Holz neben dem Klimanutzen weitere Vorteile?

Holzgebäuden wird eine Reihe weiterer Vorteile zugesprochen, zum Beispiel eine bessere Feuchtigkeitsregulierung in den Innenräumen, ein angenehmeres Wohngefühl durch ein natürlicheres, gemütlicheres Erscheinungsbild sowie in der Bauphase weniger Lärm, Staub und Abfall als bei konventionellen Baustoffen, eine kürzere Bauzeit, eine mögliche Wiederverwertbarkeit von Bauteilen (Rodriguez Mendez et al. 2024) und nicht zuletzt ein bessere Widerstandsfähigkeit bei Erdbeben oder Extremwettern (Churkina et al. 2020).

Doch in der Fachliteratur werden auch Nachteile genannt, die eine Verdrängung von Stahl und Zement bringen könnte: Durch den Wechsel zu neuen Baumaterialien und anderen Bauweisen können Vermögensgegenstände (etwa Baumaschinen von Baufirmen) wertlos werden und Arbeitskräfte ihre Jobs verlieren – es sei denn, sie können umgeschult werden. Die Folgen der vermehrten Bauholz-Produktion auf Umwelt- und Artenschutz hängen unter anderem davon ab, wie nachhaltig die Wälder bewirtschaftet werden (Rodriguez Mendez et al. 2024).

Der Klimanutzen von Holzgebäuden hängt stark davon ab, wie gut es den Wäldern in Zukunft geht. Doch wie bereits erwähnt lässt sich ihr Zustand kaum verlässlich vorhersagen, weil Wälder selbst massiv unter der Klimakrise leiden – und weil nicht klar ist, wie nachhaltig sie künftig bewirtschaftet werden oder inwieweit es der Politik gelingt, eine nachhaltige Bewirtschaftung von Wäldern zu fördern. Was „nachhaltig“ ist, ist außerdem politisch umstritten. Daneben sollten weitere Fragen bedacht werden, zum Beispiel die folgenden:

3.1. Wie lange bleibt der Kohlenstoff im Holz gespeichert?

Je länger ein Gegenstand aus Holz in Gebrauch ist, desto länger bleibt das CO2 bzw. der Kohlenstoff in ihm gebunden. Holzbaustoffe schneiden in dieser Hinsicht besser ab als Papier, Brennholz oder Möbel – aber wie lange Holzgebäude letztlich stehen und was danach mit dem Holz geschehe, werde in Studien häufig nicht detailliert modelliert, sagt etwa der Klimaforscher Felix Creutzig. Sein Fazit ist deshalb: „Holz hilft, aber weniger als in einigen Studien geschätzt.“ Darauf deutet auch eine Überblicksstudie unter seiner Beteiligung hin (Rodriguez Mendez et al. 2024).

Die entscheidende Frage ist: Was passiert mit dem verbauten Holz, wenn die Holzgebäude (oft schon nach einigen Jahrzehnten) abgerissen werden? Wenn das Altholz dann verbrannt wird, würde das in ihm gebundene Kohlendioxid wieder freigesetzt. Hingegen stiege der Klimanutzen von Holzgebäuden deutlich, wenn Bauteile aus Holz mehrfach verwendet würden. Im besten Falle wären Gebäude von vornherein so designt und konstruiert, dass die Bauelemente nach einem Abriss wieder im nächsten Gebäude verbaut werden können (Churkina et al. 2020.

Erste Beispiele dafür gibt es bereits, eines davon sind Massivholzbauten aus Holzklötzen, die lediglich durch Holzdübel verbunden werden und weder Schrauben noch Kleber oder Zement benötigen. Einen Supermarkt aus dieser „zirkulären Holzbauweise“ gibt es etwa in Braunschweig, in Frankfurt/Main wurde ein mehrstöckiges Wohngebäude auf diese Weise errichtet. Nach ihrer Nutzungszeit sollen die Klötze ohne Probleme wieder auseinandergenommen und bei Bedarf anderweitig zusammengesteckt werden können. Laut Herstellerangaben kann ein Quadratmeter dieser Klotzbau-Wand 200 Kilogramm Kohlenstoff binden.

3.2. Kann man alles mit Holz bauen – und ist die Bauindustrie darauf eingestellt?

Weil Holz als natürlicher Baustoff nicht so leicht standardisierbar ist wie Zement oder Stahl, wurde er bisher im Massen-Neubau kaum eingesetzt. Doch neue Produktionstechniken – etwa Leimen oder Laminieren – können Unregelmäßigkeiten von Holz bis zu einem gewissen Grade ausgleichen. Studien erwarten deshalb, dass immer größere und höhere Gebäude mit Holz gebaut werden können (Churkina et al. 2020).

Etliche Projekte zeigen, dass Holz tatsächlich vielfältig und auch für große Konstruktionen einsetzbar ist: Seit einigen Jahren entstehen etwa in Europa, den USA, Australien und Japan auch Hochhäuser aus Holz, mehrgeschossige Wohnbauten, öffentliche Gebäude, Brücken oder gar ganze Wohnviertel (Dzhurko et al. 2024a; Dzhurko et al. 2024b). Dennoch gibt es Grenzen. Selbst Studien, die eine hohe Holzbauquote für möglich halten (Churkina et al. 2020), gehen zum Beispiel davon aus, dass Fundamente bis auf Weiteres aus Stahlbeton oder Mauerwerk errichtet werden.

Offen ist auch, wie schnell aus Forschungs- und Pilotprojekten eine Massenfertigung entstehen kann. Die Holz- und Bauindustrie ist noch nicht darauf eingestellt, in großem Maßstab mit Holz zu bauen – so sind beispielsweise die Sägewerke in Deutschland meist kleine oder mittelständische Betriebe (Hafner et al. 2017). Als fraglich gilt, ob sie eine standardisierte Massenfertigung in großem Ausmaß stemmen könnten. Um hohe Holzbauqoten zu erreichen, müsste sich die Holz- und Bauindustrie wohl stark verändern. Studien (etwa Churkina et al. 2020) nennen als Schwierigkeiten unter anderem, dass:

- für den Holzbau ausgebildete Fachkräfte fehlen;

- Bauvorschriften nicht auf Holzbau ausgerichtet sind (etwa Brandschutzregeln);

- Produktionskapazitäten fehlen, um Hölzer mit verschiedenen Eigenschaften so zu verarbeiten, dass sie als Baustoff genutzt werden können.

Ein weiterer Punkt: Bisher wird in Mitteleuropa vor allem gerade gewachsenes Nadelholz als Bauholz benutzt. Das ist auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz so, wo die meisten Holzbaustoffe aus Fichte hergestellt werden. Laubholz wird zu deutlich geringeren Anteilen verarbeitet. Gründe dafür sind unter anderem, dass

- die Maschinen der Sägewerke eher auf gerade gewachsene, lange Nadelhölzer wie Fichte und Kiefer ausgelegt sind;

- die rechtlichen Grundlagen und Baunormen für die Verwendung von Laubhölzern als Baustoff teils fehlen;

- die Verarbeitung von Laubhölzern höhere Kosten verursacht (weil sie in der Regel schwerer und härter sind als etwa Fichtenholz, müssen sie vorgebohrt werden, das ist ein zusätzlicher Arbeitsschritt);

- dass Laubhölzer zudem langsamer wachsen und in der Forstwirtschaft mehr Pflege brauchen als Nadelhölzer, um gerade und ohne Astlöcher zu wachsen.

Derzeit übersteigt die verfügbare Menge an Nadelhölzern (etwa Fichte und Kiefer) bei weitem das Angebot an Laubholz (wie Eiche und Buche). Doch weil Fichten- und Kiefernwälder als besonders anfällig gelten für die Auswirkungen der Klimakrise, wird ihr Anbau in Deutschland langfristig abnehmen und mehr unregelmäßiges gewachsenes Laubholz auf den Markt kommen. Sägewerke haben bereits begonnen, sich daran anzupassen, aber es bleibt nach Einschätzung der Fachwelt eine große Herausforderung (UBA 2020).

3.3. Gibt es genügend Holz – und Land?

Ob das Holzangebot künftig ausreichen wird, um in großem Umfang mit Holz zu bauen, unterscheidet sich von Region zu Region. Vom Weltklimarat (IPCC 2022, AR 6, WG 3, Kapitel 9.6.4.) herangezogene Studien kommen zu dem Ergebnis, dass in den Jahren 2020 bis 2050 mit den bestehenden Flächen weltweit nur etwa ein Drittel der Nachfrage nach Bauholz abgedeckt werden kann. Vor allem in Asien (China, Indien) und Nord- wie Südamerika (USA, Mexiko, Argentinien) werde demnach viel mehr zusätzliche Waldfläche benötigt. In Europa hingegen deuteten erste Studien (Göswein et al. 2021) darauf hin, dass die bisherigen Flächen ausreichen – sofern man nicht nur Holz, sondern auch Stroh, das als Abfallprodukt in der Getreideproduktion anfällt, als natürlichen Baustoff einsetzt.

Doch solche Schätzungen sind mit großen Unsicherheiten verbunden. Auch in Europa ist beispielsweise die Menge des geernteten Holzes in den vergangenen Jahren gestiegen (Ceccherini et al. 2020). Das deutet darauf hin, dass die Forst- und Waldflächen auch hier bereits unter Druck stehen (nicht zuletzt wegen der zunehmenden Nutzung von Holz als Brennstoff, etwa in Pelletheizungen). Für Deutschland gibt es Zweifel, ob das heimische Angebot an Nadelhölzern langfristig ausreicht, um eine steigende Nachfrage nach Bauholz zu decken. Es müsste mehr importiert werden, was aber die Kontrolle einer nachhaltigen Anbauweise erschwert. Das deutsche Umweltbundesamt sieht kaum zusätzliche Flächen, um die heimische Forstwirtschaft auszuweiten, und schließt daraus, dass die Steigerung der Holzbauquote in Deutschland nur „begrenzt möglich“ sei (UBA 2020). Es ist jedenfalls wenig nachhaltig, wenn Bauholz aus nicht-nachhaltigen Abholzungen im Ausland (zum Beispiel in Osteuropa) gewonnen wird.

Das Grundproblem: Land ist weltweit knapp, und verschiedene Nutzungen konkurrieren miteinander. Flächen werden auch für den Anbau von Nahrungsmitteln gebraucht, für Siedlungen oder den Arten- und Umweltschutz. Der Anbau von Biomasse, der oft betrieben wird, um fossile Energieträger zu ersetzen, erhöht die Flächenkonkurrenz zusätzlich. Ob und wie stark eine höhere Holzbauquote Konkurrenz verschärfen, ökologischen Schaden anrichten und die Nahrungsmittelproduktion verdrängen würde, ist deshalb eine wichtige Frage. Die Antwort darauf hat auch mit sozialen, wirtschaftlichen und technischen Faktoren zu tun (beispielsweise mit der Wohnfläche, die ein Mensch nutzt, lokalen Landpreisen oder der Recyclingquote von Holz). Der Weltklimarat sieht dazu weiteren Forschungsbedarf (IPCC 2022, AR6, WG3, Kapitel 9.6.4.), etwa

- um die ökologischen und sozialen Auswirkungen der stärkeren Holznutzung im Bausektor besser abzuschätzen;

- die damit verbundene Flächenkonkurrenz zwischen Nutzwäldern, Nahrungsmittelanbau und Umweltschutz abzuschätzen;

- und um zu verstehen, wie Wald- und Baugesetze und politische Instrumente je nach regionalem Kontext angepasst werden müssen.

Zudem kommt der IPCC – wie auch einzelne Studien – zum Schluss, dass bestimmte Bedingungen erfüllt sein müssen, um hohe Holzbauquoten auf klimafreundliche und nachhaltige Art zu erreichen (Churkina et al. 2020; Mishra et al. 2022; IPCC 2022, AR6, WG3, Kap. 8.4.3.2):

- Gesetze und Politik müssen Wälder – vor allem artenreiche Urwälder und Naturschutzgebiete – besser vor Abholzung schützen als heute.

- Um die Artenvielfalt zu bewahren, sind starke Gesetze nötig, die konsequent durchgesetzt werden, sowie eine sorgfältige Landschaftsplanung.

- Wälder müssen nachhaltig bewirtschaftet und weiter aufgeforstet werden.

- Eine stärkere Nutzung von Flächen als Agroforste (also für kombinierten Anbau von Bäumen und Ackerpflanzen) könnte helfen, den Nutzungsdruck zu lindern.

- Um den Holz- und Flächenbedarf zu begrenzen, muss der Brennholzverbrauch sinken, und die Pro-Kopf-Wohnfläche dürfte nicht weiter steigen.

- Wenn Gebäude abgerissen werden, muss mehr Holz wiederverwendet werden als bisher. Das Design der Gebäude muss von vornherein auf Kreislaufwirtschaft ausgerichtet sein.

- Dennoch braucht es zusätzliche Holzanbaufläche und Bambusanbau „in geeigneten Regionen“.

Fazit: Bauen mit Holz ist kein Patentrezept. So formuliert es auch ein Autorenteam aus Großbritannien und den USA, und mahnt:

„Für die meisten Länder der Welt ist eine Lösung, die ausschließlich auf Holz basiert, weder möglich noch wünschenswert. Schneller wachsende biobasierte Materialien (beispielsweise Bambus und Gräser) mit höheren Erträgen, die den Bedarf an biobasierten Baumaterialien teilweise decken könnten, sollten als Alternativen bedacht werden.“ (Pomponi et al. 2020)

Welche Baumaterialien besonders klimafreundlich sind, hängt auch von lokalen Gegebenheiten ab, etwa davon, welche Pflanze in einer Region besonders gut gedeiht.

Stroh als Dämmmaterial ist für Sanierungen von Altbauten ebenso geeignet wie für Neubauten. Weil es schnell wächst, ist es schnell verfügbar und zieht auch schneller Kohlenstoff aus der Atmosphäre als Holz. Wenn es Dämmmaterialien ersetzt, die aus Erdöl oder anderen emissionsintensiven Stoffen hergestellt werden (zum Beispiel Styropor, Glas- oder Steinwolle) ist der Klimavorteil besonders hoch. Hanf werden ähnliche Eigenschaften wie Stroh zugesprochen. Aber gesetzliche Barrieren verhindern bislang seinen Einsatz in großem Maßstab. Kork könnte in Südeuropa, in lokalem Maßstab, eingesetzt werden. (Göswein et al. 2021; Pittau et al. 2019)

In tropischen und subtropischen Ländern wächst die Bevölkerung besonders schnell – und damit auch die Nachfrage nach Baustoffen. Laminierter Bambus kann ähnlich wie weiterverarbeitetes Holz für die Konstruktion von Gebäuden eingesetzt werden. Damit könnte der Anbau von Bambus den Druck auf Waldflächen mildern, die Entwaldung begrenzen und zusätzlich eine stabile Einkommensquelle für Landwirte und ländliche Gemeinden sein. Auch Bambus speichert Kohlenstoff, und während Bäume Jahrzehnte brauchen, um heranzuwachsen, kann Bambus schon nach sieben Jahren geerntet und verarbeitet werden. Um die ökologischen Auswirkungen von Bambusplantagen (etwa den Wasserverbrauch) mit jenen von Wäldern zu vergleichen, ist aber noch weitere Forschung nötig – und der Bambusanbau sollte keine Waldflächen verdrängen. (Churkina et al. 2020)

Neben den natürlichen Alternativ-Baustoffen gibt es auch technische Möglichkeiten, klimafreundlicher zu bauen. Pflanzenkohle (engl.: biochar) scheint hier vielversprechend. In ihr ist Kohlenstoff gebunden; und setzt man sie Beton oder Mörtel beispielsweise als Ersatz für Zement oder als Füllstoff zu, kann dies laut einer Überblicksstudie einen ähnlichen oder gar größeren Klimanutzen entfalten als der Baustoff Holz (Rodriguez Mendez et al. 2024). Pflanzenkohle lässt sich auch mit anderen Baustoffen kombinieren. Ein Forschungsprojekt hat beispielsweise in Deutschland eine Wand aus Stein, Karbonfasern und Pflanzenkohle entwickelt, die dem Klima auf mehrerlei Weise nützt: Sie speichert Kohlenstoff in den Karbonfasern und in der Pflanzenkohle; zusätzlich wird durch die Verwitterung des in der Produktion anfallenden Gesteinsmehls Kohlenstoff aus der Luft geholt und im Boden gebunden [siehe unseren F&A-Artikel zu Enhanced Weathering].

Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen und der IPCC betonen daneben, wie wichtig es ist, Materialien sparsamer zu verwenden (Effizienz und Suffizienz), um Emissionen zu senken – beispielsweise, indem man Baustoffe wiederverwendet oder bestehende Gebäude saniert, umbaut und für neue Nutzungen anpasst, statt sie abzureißen und neue zu bauen (IPCC 2022, AR6, WG 3, Box TS 15; UNEP 2022)

Grob zusammengefasst in ganz einfachen Worten

Holz als Baustoff verursacht viel weniger Treibhausgas-Emissionen als etwa Stahl und Beton, zudem kann Holz dauerhaft CO2 binden. Mehr mit Holz zu bauen, hilft sicherlich dem Klima – aber wohl nicht so stark wie manchmal angenommen. Der Klimanutzen hängt sehr davon ab, wie umweltfreundlich eine intensivere Bewirtschaftung der Wälder auf weltweit knappen Flächen gelingt; und auch davon, wie sich die Wälder künftig in der Klimakrise entwickeln.

Alexandra Endres/Klimafakten

zuletzt aktualisiert: Oktober 2025

Infografik: